源頼朝と西行

2022年3月13日 (itazu)

旅と隠遁生活を生涯続けた平安末期の代表的な歌僧、西行(1118~1190)は、各地を遍歴しながら数多くの歌を詠んでいます。

湘南においても、西行ゆかりの地がいくつかあります。

①大磯の鴫立庵 ②茅ケ崎の歌碑 ③辻堂の歌碑、④藤沢の西行もどりの松

などです。

湘南においても、西行ゆかりの地がいくつかあります。

①大磯の鴫立庵 ②茅ケ崎の歌碑 ③辻堂の歌碑、④藤沢の西行もどりの松

などです。

大磯「鴫立沢」の円位堂の西行の等身坐像

西行、東大寺大仏修復の勧進のため奥州へ

1186年西行は、平家によって焼失した東大寺の大仏の完成をめざす重源に頼まれ勧進のため奥州へ赴いています。

当時、朝廷は、東大寺修復のために、源頼朝から千両、奥州の藤原秀衡から五千両の奉加約束させていましたが、開眼供養の際、金メッキの金が不足し、奥州産の金が頼みとされ、西行が勧進のために赴くことになったといわれます。

(五味文彦著「西行と清盛」による)

西行と奥州藤原氏は、藤原秀郷流の同族であり、若き頃(40余年前)、一度奥州藤原を訪ねています。

有名な「鴫立沢」の歌は、この時詠まれたのか、40年前なのか定かではありませんが、後述の②~④の湘南の、西行ゆかりの地のスポットの歌碑には、東大寺修復の勧進のために鎌倉に立ち寄ったと案内板には書かれています。

鶴岡八幡宮

鎌倉での頼朝と西行の出会い

西行が奥州への旅へ出て鎌倉に立ち寄ったのは、義経が頼朝に追われて奥州に逃げることが予想されていた頃のことで、奥州への旅は危険でした。西行が、途中鎌倉に立ち寄ったのは、奥州から金を運ぶ道中の安全を保障してもらうためだったのではないかといわれています。

頼朝の出会いの場面は、我妻鏡に

頼朝が、鶴岡宮に参詣した時、鳥居の辺を徘徊していた老僧を見かけ、西行だということがわかると招き入れ、夜更けまで、「弓馬や歌道のこと」について語り合い、翌日、出立する西行に銀つくりの猫を贈物として渡し、西行は、それを拝領しながら、門外にいた子どもに与えてしまった。(要旨)

と書かれています。

頼朝も、歌への関心が高く、また鎌倉で流鏑馬をおこなうようになったのも西行との出会いがきっかけになったといわれます。

西行は、奥州の旅から所期の目的を達して京へ戻っています。

1189年には、頼朝は奥州藤原氏を滅ぼしてしまっていますが、大仏殿の再建には尽力し、1195年上洛時には、大仏殿の落慶供養に参列しています。

―――――――――――――――――――――――――――――

湘南における西行ゆかりの地①~④のスポットは下記の通りです。

―――――――――――――――――――――――――――――

西行は、奥州の旅から所期の目的を達して京へ戻っています。

1189年には、頼朝は奥州藤原氏を滅ぼしてしまっていますが、大仏殿の再建には尽力し、1195年上洛時には、大仏殿の落慶供養に参列しています。

―――――――――――――――――――――――――――――

湘南における西行ゆかりの地①~④のスポットは下記の通りです。

―――――――――――――――――――――――――――――

大磯「鴫立沢」の歌碑

①有名な西行の歌「鴫立沢」に関連するスポットです。

諸国をめぐる旅の中で大磯を訪れたとされ、「新古今和歌集」において「三夕の歌」といわれるうちの一首を詠んだといわれています。

心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮

(新古今和歌集の寂連、西行、定家の三人の歌が、「秋の夕暮れ」で終わることから「三夕(さんせき)の歌」と呼ばれます。)

諸国をめぐる旅の中で大磯を訪れたとされ、「新古今和歌集」において「三夕の歌」といわれるうちの一首を詠んだといわれています。

心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮

(新古今和歌集の寂連、西行、定家の三人の歌が、「秋の夕暮れ」で終わることから「三夕(さんせき)の歌」と呼ばれます。)

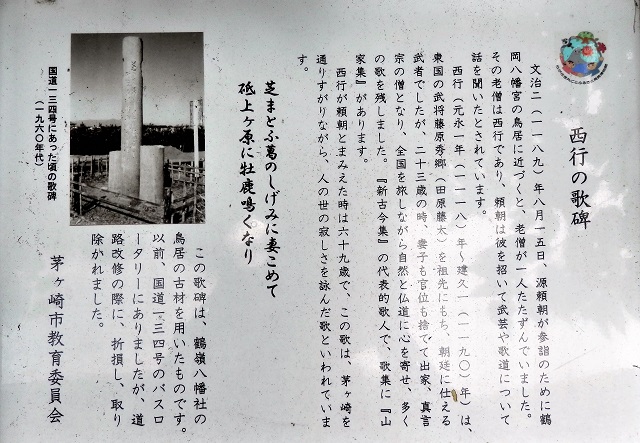

茅ケ崎の歌碑案内板

②茅ケ崎の歌碑

茅ヶ崎文化資料館の門柱に西行の歌碑がある。1189年西行が鎌倉の頼朝と会ったあと、茅ケ崎の通りすがりに人の世寂しさを詠んだ歌といわれている。

芝まとふ葛のしげみに妻籠めて砥上ケ原に牡鹿鳴くなり

茅ヶ崎文化資料館の門柱に西行の歌碑がある。1189年西行が鎌倉の頼朝と会ったあと、茅ケ崎の通りすがりに人の世寂しさを詠んだ歌といわれている。

芝まとふ葛のしげみに妻籠めて砥上ケ原に牡鹿鳴くなり

辻堂の歌碑

③辻堂の歌碑

辻堂駅南口の近くの熊の森権現(写真左)に1186年東大寺再建のための勧進行脚の折、ここにあった根上がりの松に腰かけて詠んだ句とされる。

柴松の葛のしげみに妻こめてとなみが原に牡鹿鳴くなり

辻堂駅南口の近くの熊の森権現(写真左)に1186年東大寺再建のための勧進行脚の折、ここにあった根上がりの松に腰かけて詠んだ句とされる。

柴松の葛のしげみに妻こめてとなみが原に牡鹿鳴くなり

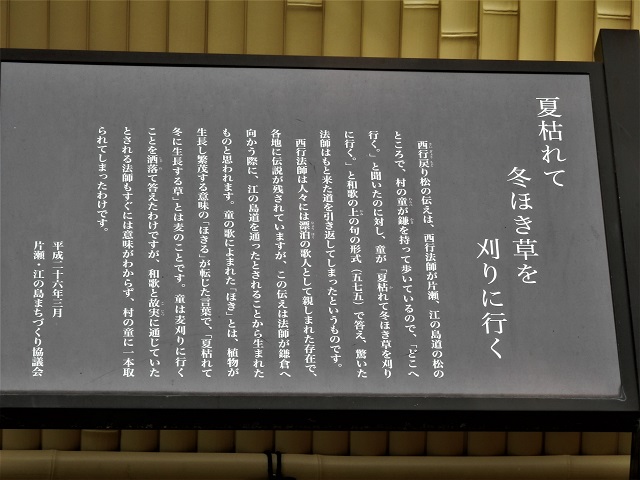

片瀬海岸の「西行もどりの松」案内板

④藤沢の西行もどりの松

江ノ電江の島駅ちかくの片瀬海岸に「西行もどりの松」の伝えが遺っています。

西行が鎌倉へ向かう際に江の島道を通ったされることから生まれたとされますが他の場所と異なり、歌碑ではありません。

この伝承がこの場所にもあることについて、西行物語(桑原博史 全訳注)の解説では、「鴫立沢」の歌が読まれた場所が、砥上原(とがみがはら)のここではななかったかと、場所を特定する意味があったのではないかと言われています。

江ノ電江の島駅ちかくの片瀬海岸に「西行もどりの松」の伝えが遺っています。

西行が鎌倉へ向かう際に江の島道を通ったされることから生まれたとされますが他の場所と異なり、歌碑ではありません。

この伝承がこの場所にもあることについて、西行物語(桑原博史 全訳注)の解説では、「鴫立沢」の歌が読まれた場所が、砥上原(とがみがはら)のここではななかったかと、場所を特定する意味があったのではないかと言われています。

(参照資料)

それぞれゆかりの地の案内板と下記を参照。

●五味文彦著「西行と清盛」●西行物語(桑原博史 全訳注)講談社学術文庫●西行(西澤美仁編)角川文庫●ウイキペディアなど

それぞれゆかりの地の案内板と下記を参照。

●五味文彦著「西行と清盛」●西行物語(桑原博史 全訳注)講談社学術文庫●西行(西澤美仁編)角川文庫●ウイキペディアなど

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2022年xx月xx日

2022年xx月xx日

歴史探訪(21) 今回は、西行が東大寺の大仏復興の勧進のため奥州へ赴く途中、鎌倉での頼朝との出会いを紹介します。

歴史探訪(21) 今回は、西行が東大寺の大仏復興の勧進のため奥州へ赴く途中、鎌倉での頼朝との出会いを紹介します。