歴史探訪⑰ 建長寺 「鎌倉五山」を訪ねています。先回(その1)は、鎌倉五山3位の寿福寺を訪ねましたが今回は、鎌倉五山1位の建長寺を訪ねます。

「鎌倉五山」を訪ねています。先回(その1)は、鎌倉五山3位の寿福寺を訪ねましたが今回は、鎌倉五山1位の建長寺を訪ねます。

「鎌倉五山」を訪ねています。先回(その1)は、鎌倉五山3位の寿福寺を訪ねましたが今回は、鎌倉五山1位の建長寺を訪ねます。

「鎌倉五山」を訪ねています。先回(その1)は、鎌倉五山3位の寿福寺を訪ねましたが今回は、鎌倉五山1位の建長寺を訪ねます。歴史探訪⑰建長寺

鎌倉の禅文化:鎌倉五山(その2)

2021年12月15日 (itazu)

「鎌倉五山」を訪ねています。先回(その1)は、鎌倉五山3位の寿福寺を訪ねましたが、今回は、鎌倉五山1位の建長寺を訪ねます。

「鎌倉五山」とは禅宗(臨済宗)の、最高の寺格を持つと時の幕府に認められた五つの寺をいいいます。

この制度は、南宋で行われていたものを日本に導入したもので、室町時代、3代将軍足利義満は、京都と鎌倉それぞれに五山を官寺とし、鎌倉は①建長寺 ②円覚寺 ③寿福寺 ④浄智寺 ⑤浄妙寺と定めました。

「鎌倉五山」とは禅宗(臨済宗)の、最高の寺格を持つと時の幕府に認められた五つの寺をいいいます。

この制度は、南宋で行われていたものを日本に導入したもので、室町時代、3代将軍足利義満は、京都と鎌倉それぞれに五山を官寺とし、鎌倉は①建長寺 ②円覚寺 ③寿福寺 ④浄智寺 ⑤浄妙寺と定めました。

天 下 門

開基は北条時頼、

開山は蘭渓道隆(らんけい どうりゅう)建長寺は、1249年鎌倉幕府第5代北条時頼の発願で、禅寺として創建されました。

開山の蘭渓道隆(1213~78)は、モンゴル軍に脅かされていた南宋から招へいされ日本に渡ってきた僧で、

北条時頼が、粟船山の「常楽寺」(第3代北条泰時が開基)に住持させ、自らも参禅しました。

総 門

天下禅林

(人材を広く天下に求め育成する禅寺)

蘭渓道隆は高名で、「天下禅林」(人材を広く天下に求め育成する禅寺)として、

多くの鎌倉の僧が参集する(千人超える修行僧を指導)ところとなり、

そのため、大寺の建設が必要になり、1253年本邦初の純然たる禅宗道場、建長寺が誕生しました。

(1263年に開基の北条時頼、1278年開山の蘭渓道隆は没しています。)

「天 下 門」の扁額

建長寺船で造営費用をねん出

建長寺は、1293年の「鎌倉大地震」をはじめ、そののちも建てては倒れ燃えるを繰り返しました。

1325年には元との貿易によって造営費用をねん出するために「建長寺船」が企画され、大陸との間を往復しました。のちの足利時代の「天龍寺船」の先駆けとなりました。1331年頃が建長寺の盛時で、最大の規模を誇りましたが、1414年すべて灰燼となりました。

再建・復興は、江戸時代、徳川幕府の後援によるものです。

三 門

武士に浸透した禅

禅宗は自力本願で、坐禅によって自ら悟りを得ることを重視しています。

武士は、常に戦場にあって人生の無常観と罪の意識を感ずることが多くなり、

自らの生き方を禅を通して、その教えを学び、実践しようとしました。

仏 殿

「けんちん汁」は「建長汁」がなまったもの

禅寺では、料理や掃除も修行の一つです。

仏教には不殺生の戒があり、一切の肉食は禁止され、ものの命を活かす教えから、野菜などの旬の素材を無駄なく使い切るように工夫します。

根菜類や蒟蒻・豆腐などを胡麻油で炒めてつくる「けんちん汁」は、蘭渓道隆が野菜の皮やヘタを無駄にしないようにとつくった料理です。「建長汁」がなまって「けんちん汁」と呼ばれるようになりました。「建長汁」は建長寺発祥の料理です。

(建長寺パンフレット、ウエブサイト「いざ鎌倉」参照)

禅寺では、料理や掃除も修行の一つです。

仏教には不殺生の戒があり、一切の肉食は禁止され、ものの命を活かす教えから、野菜などの旬の素材を無駄なく使い切るように工夫します。

根菜類や蒟蒻・豆腐などを胡麻油で炒めてつくる「けんちん汁」は、蘭渓道隆が野菜の皮やヘタを無駄にしないようにとつくった料理です。「建長汁」がなまって「けんちん汁」と呼ばれるようになりました。「建長汁」は建長寺発祥の料理です。

(建長寺パンフレット、ウエブサイト「いざ鎌倉」参照)

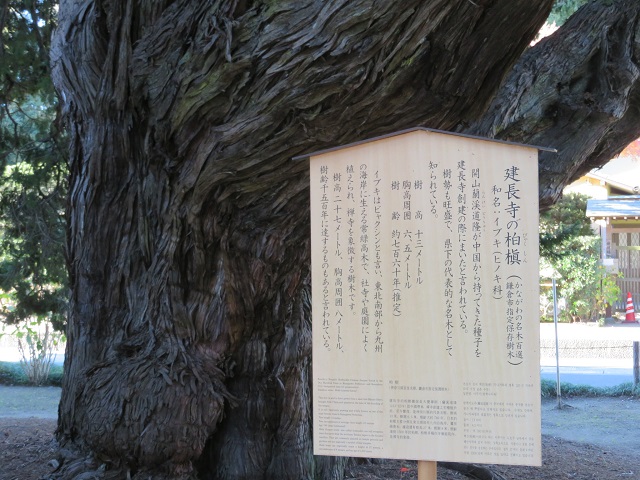

そのほか、建長寺には、以下のような、国宝の梵鐘、地蔵尊、柏槇(びゃくしん)の老樹、方丈の名称庭園など、蘭渓道隆にまつわる鎌倉五山第一位ならではの史跡があります。

梵 鐘:1255年時頼が寄進し、蘭渓が銘分を添えて鋳造されたもので国宝です。

総門の扁額:建長寺の山号は「巨福(こふく)山」。巨の字の縦一筆が、筆に勢いを与えています。(元からの僧で第十代住持「一山一寧」の手による)

仏 殿:本尊は地蔵菩薩。小袋(こぶくろ)坂の刑場跡で地蔵堂のあった場所に建てられたことに由来します。

禅寺の地蔵尊は珍しいといわれています。

柏槇(びゃくしん)の老樹:仏殿に向かう左右に柏槇(びゃくしん)の老樹が太い幹をくねらせているが、このうち何本かは蘭渓道隆の手植えだといわれます。

(上)唐門:方丈の正門

(右)方丈の背後にある心字池:蘭渓道隆の作庭、円覚寺・瑞泉寺の庭園とともに、国指定の名勝。

(参考文献:「鎌倉の寺社122を歩く」(PHP新書)、建長寺パンフレット、「中世史講義」(ちくま新書)、ウエブサイト「いざ鎌倉」など)

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2021年12月16日

2021年12月16日