江の島に咲く花≪ハマエノコロ≫

ハマエノコロは日本全土に分布するイネ科の1年草で、海岸や海辺の近くに生え、江の島では日当たりのよい岩場や、かながわ女性センター裏側の石垣付近、路傍などでよく見かけます。

ハマエノコロ(浜狗尾)Setaria viridis var. pachystachys |

| ハマエノコロは日本全土に分布するイネ科の1年草で、海岸や海辺の近くに生え、江の島では日当たりのよい岩場や、かながわ女性センター裏側の石垣付近、路傍などでよく見かけます。ハマエノコロの稈(茎)は分枝してロゼット状に四方に広がり、葉は短く花序は太くて短く芒は長く横に伸びる、などいくつかの特徴があります。島内には仲間のエノコログサ、アキノエノコロなども自生していますが、いずれも稈は直立して長く伸びることから見分けることができます。 生育環境は海岸や岩場 花期は7~11月 |

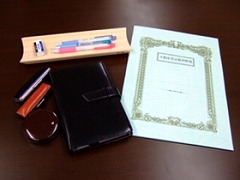

江の島の路傍に生えるハマエノコロ |

| ハマエノコロの芒はふつう緑色ですが、紫褐色を帯びたものをムラサキハマエノコロ(Setaria viridis var. pachystachys f. rufescens)として区別され、江の島では日当たりのよい海辺の砂地などに生え、真直ぐ伸びた葉と花穂に特徴があります。 よく似た仲間のムラサキエノコロは乾燥した痩せ地に生え、江の島でもよく見かけますが、葉や花穂が弱々しく稈が長く伸びることなどから区別できます。 五穀の一つアワ(粟)の元種はエノコログサで原産地は東アジア、稲より以前に我が国へ渡来し、縄文時代には食用に栽培していたとされ縄文時代の遺跡からも発掘されています。 |

海辺の砂地に生えるムラサキハマエノコロ と 岩場に生えるハマエノコロ |

| ハマエノコロの稈は分枝して高さは10~20cm、地に伏して枝を四方に広げる特徴があります。 葉の長さは5~10㎝。花期は7~11月、花穂はエノコログサより太くて長さは1~4cmと短く、真直ぐ伸びて垂れません。芒は1~2cmあり直立します。ムラサキハマエノコロの葉と稈は真直ぐ伸びて20~40cm。8~10月、花穂は小さく直立し芒は紫褐色を呈します。 名前は、エノコログサの仲間で海岸によく生えることから浜狗尾。海岸に生え小穂の芒が紫褐色を帯びるので紫浜狗尾。狗尾とは穂がイヌの尾に似ることにより、別名をネコジャラシともいいます。 |

【写真&文:坪倉 兌雄 2010-11-13】 |