東海道五十三次「馬入の渡し跡」 平塚近くの相模川の「馬入の渡し」は東海道五十三次でもあり大名行列も使う大きな規模の渡しでした。

平塚近くの相模川の「馬入の渡し」は東海道五十三次でもあり大名行列も使う大きな規模の渡しでした。

平塚近くの相模川の「馬入の渡し」は東海道五十三次でもあり大名行列も使う大きな規模の渡しでした。

平塚近くの相模川の「馬入の渡し」は東海道五十三次でもあり大名行列も使う大きな規模の渡しでした。東海道五十三次「馬入の渡し跡」 平塚市

2022年3月15日 (S.Takahashi)

江戸時代、幕府は相模川の様な大きな河川に橋を架けることを禁じていました。代わりに多くの渡し場が設置され、当時相模川には大小約60の渡し場があったとされています。相模川下流には厚木の渡し(矢倉沢往還や藤沢道、八王子道など街道の旅人が多く利用)、田村の渡し(中原街道大山道の旅人が多く利用)、四ノ宮の渡し(地元住人用・農業用)、川の水量が少ない時だけ設置される小さな渡しなどいろいろありましたが、その中でも平塚近くの馬入の渡しは東海道五十三次でもあり大名行列も使う大きな規模の渡しでした。

相模川河口近く平塚市馬入ふれあい公園 に隣接する「馬入の渡し跡」を訪れてみました。

相模川河口近く平塚市馬入ふれあい公園 に隣接する「馬入の渡し跡」を訪れてみました。

参考資料 公園説明版、平塚市HP 厚木市HP

「東海道五十三次馬入の渡し跡」石碑

「東海道五十三次馬入の渡し跡」石碑馬入川大橋の上流の馬入川堤防に「東海道五十三次馬入の渡し跡」の石碑が立っています。茅ケ崎から馬入川を渡る際、一番の目印であったタブの木が繁る当時の馬入の渡し。中央の狂歌は、「大磯へいそぐ えき路のすずのねにいさむ馬入の渡し舟かな」と記され、初代廣重の画 天保末期(1842年頃)(株)サン・ライフ蔵と銘記されています。

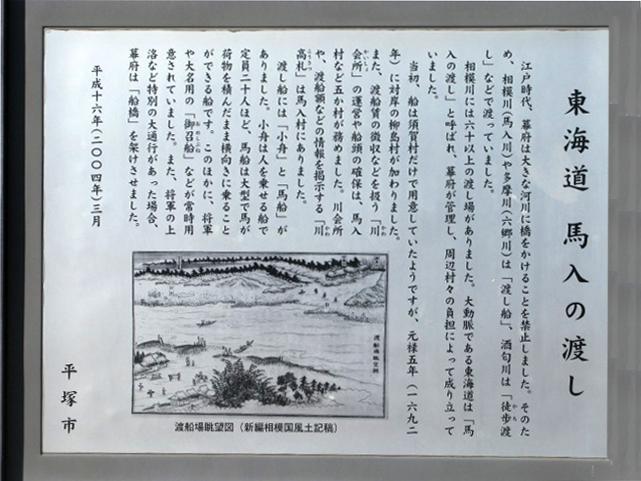

馬入の渡し 説明図

江戸時代、幕府は大きな河川に橋を架けることを禁じました。そのため馬入川は「渡し舟」で渡っていました。馬入川には60以上の渡し場があり、大動脈である東海道は「馬入の渡し」と呼ばれ、幕府が管理し、周辺村々の負担によって成り立っていました。当初、船は須賀村だけでしたが その後この地にできたようです。渡船賃の徴収などを扱う「川会所」の運営や船頭の確保は馬入村など、五か村が務めました。

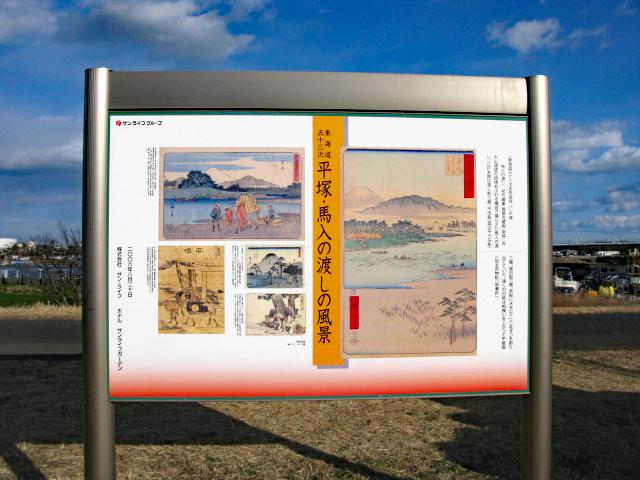

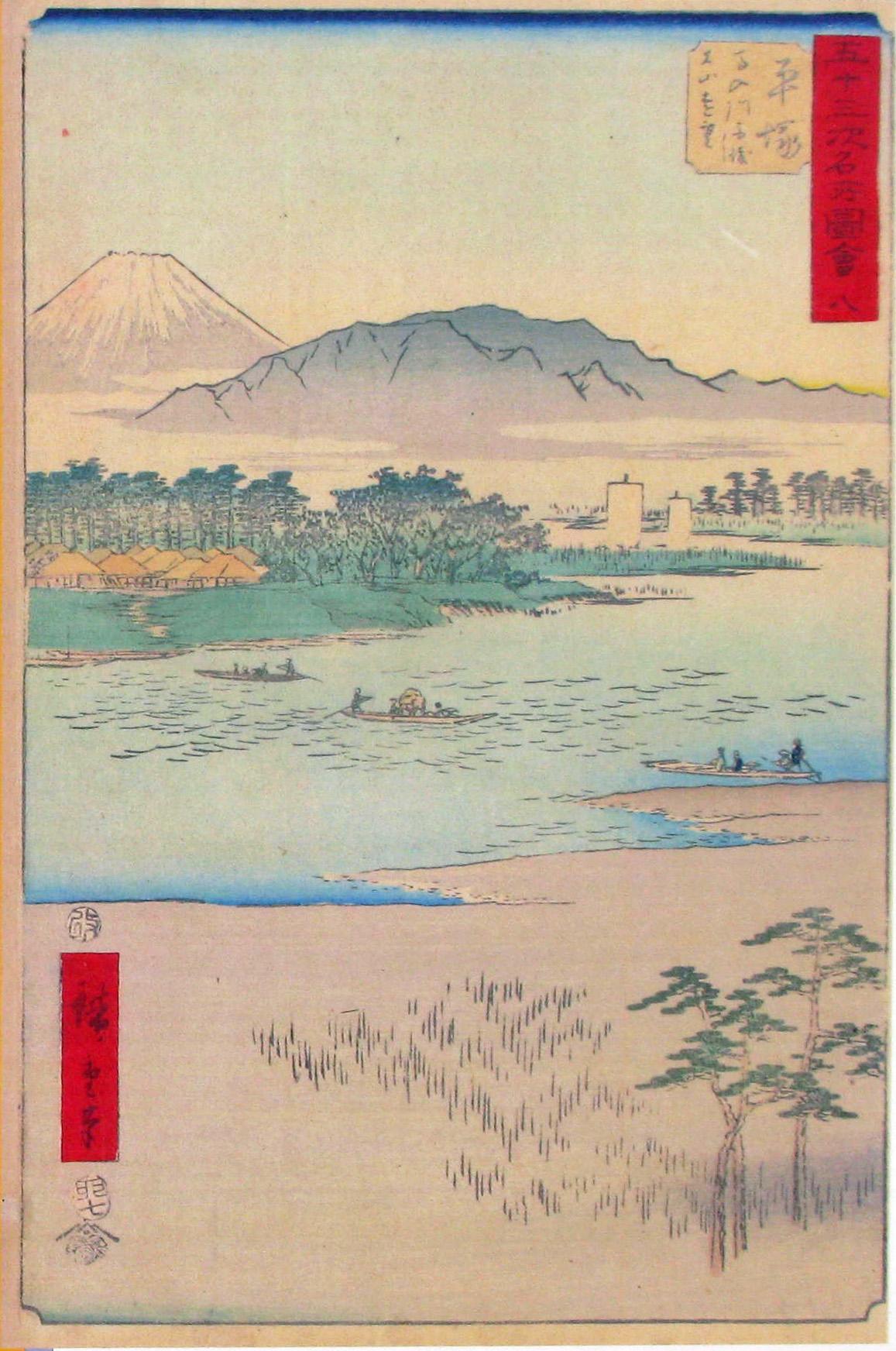

平塚 馬入の渡しの風景

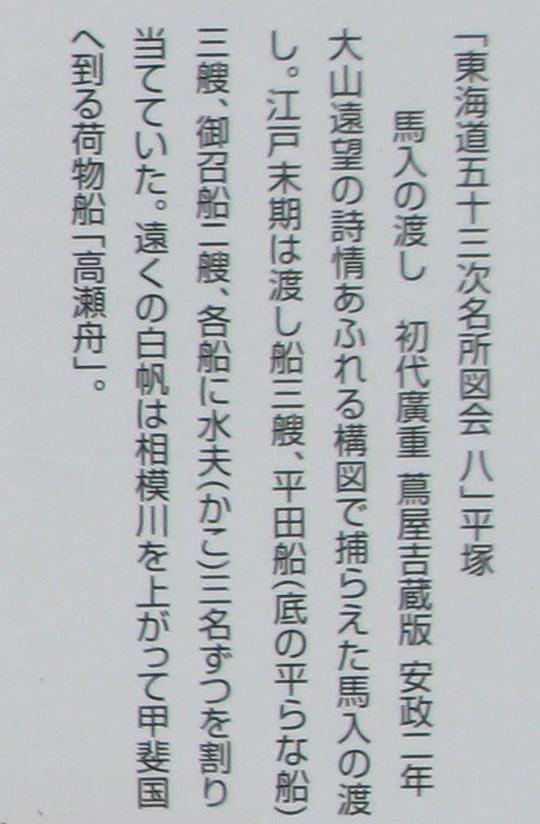

- 平塚・馬入の渡し、初代廣重 蔦屋吉蔵版 安政二年 (案内版右図)

- 東海道五十三次 馬入川舟渡の図 初代廣重 (案内版左上図)

- 東海道五十三次 平塚宿の風景 平塚鎮座平八幡宮の鳥居前 鳥居前を通る荷物を監督する武士と その荷を運ぶ人足 北斎 鶴屋金蔵版(案内版左下左図)

- 「東海道八」五十三次之内平塚 初代廣重 蔦屋吉蔵版 嘉永期平塚宿西部(案内版左下・上)

- 平塚大磯へ二六丁 平塚宿東部の風景 北斎 享和年間 (案内版左下・下)

平成十六年三月 平塚市設立

平塚・馬入の渡し

平塚 馬入川舟渡の図

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2022年3月14日

2022年3月14日