湘南のお地蔵さま『泣き地蔵』 秦野駅南口よりバスで5分程,少し歩くと小さなお堂があり、お地蔵さまが人待ち顔で待っている。「泣き(夜泣き)地蔵」である。

秦野駅南口よりバスで5分程,少し歩くと小さなお堂があり、お地蔵さまが人待ち顔で待っている。「泣き(夜泣き)地蔵」である。

秦野駅南口よりバスで5分程,少し歩くと小さなお堂があり、お地蔵さまが人待ち顔で待っている。「泣き(夜泣き)地蔵」である。

秦野駅南口よりバスで5分程,少し歩くと小さなお堂があり、お地蔵さまが人待ち顔で待っている。「泣き(夜泣き)地蔵」である。続・湘南のお地蔵さまー26『泣き地蔵』

2019年2月7日 (記事:江ノ電新聞2月号)

『泣き地蔵』秦野市 西大竹 中島諄一

泣き地蔵

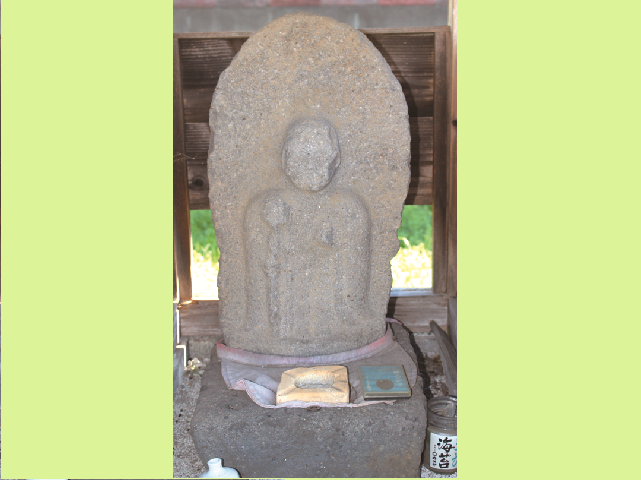

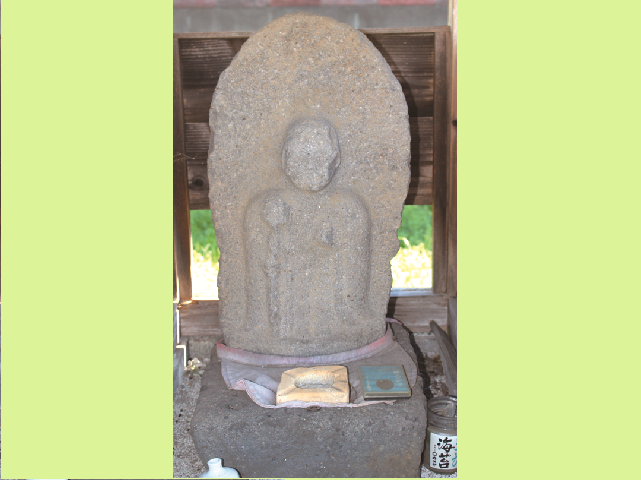

泣き地蔵 秦野駅南口よりバスで五分程の西大竹で降り、西側の大きな交差点を渡って右へ行くとすぐ左に入る道がある。そこを二百メートル程進むと右側に小さなお堂があり、お地蔵さまが人待ち顔で待っている。元禄十一(一六九八)年に建立されたという「泣き(夜泣き)地蔵」である。

右手に錫杖左手に宝珠を持ち、大きな光背を重そうに背負った石造りのお地蔵さまである。

地元にはその名の由来が今に伝わる。昔、母親が忙しい農作業の間近くに寝かせていた赤ん坊が激しく泣き出したが、作業の途中で様子を見に行くことができない。母親は仕方なく農作業を続け、終えたところでその赤ん坊を抱きあげるとすでに死んでいたという。深い悲しみと後悔の念に押し潰されつつその供養のために建立したのがこの地蔵尊だという。

「夜泣き地蔵」と呼ばれるお地蔵さまは全国にみられ、そのほとんどが子どもの夜泣きを止めるというご利益があるとされるが、あるお地蔵さまは夜中に安置されるお堂を抜け出し、泣く子をあやしに行ったという話も伝わる。「泣くのは赤ん坊の仕事」というが、一睡もできない日々が続く母親にとって子どもを憎まず、夜泣きを憎むという心の葛藤は今も昔も変わらないのであろう。

右手に錫杖左手に宝珠を持ち、大きな光背を重そうに背負った石造りのお地蔵さまである。

地元にはその名の由来が今に伝わる。昔、母親が忙しい農作業の間近くに寝かせていた赤ん坊が激しく泣き出したが、作業の途中で様子を見に行くことができない。母親は仕方なく農作業を続け、終えたところでその赤ん坊を抱きあげるとすでに死んでいたという。深い悲しみと後悔の念に押し潰されつつその供養のために建立したのがこの地蔵尊だという。

「夜泣き地蔵」と呼ばれるお地蔵さまは全国にみられ、そのほとんどが子どもの夜泣きを止めるというご利益があるとされるが、あるお地蔵さまは夜中に安置されるお堂を抜け出し、泣く子をあやしに行ったという話も伝わる。「泣くのは赤ん坊の仕事」というが、一睡もできない日々が続く母親にとって子どもを憎まず、夜泣きを憎むという心の葛藤は今も昔も変わらないのであろう。

記事編集に際しては諸権利等に留意して掲載しております。  2019年2月7日

2019年2月7日